《君主论》总纲要

QQ群:

68175272 已满

6651404

《君主论》纲要

第一章 分类

一、所有的国家或领地

1、共和国

2、君主国

(1)世袭君主国(第二章)

(2)新建君主国

a.混合君主国(第三章)

b.全新君主国(第六章)

二、获得的君主属地(性质)

1、获得的君主国(第四章)

2、获得的共和国(第五章)

三、获得的君主属地(获得方式)

1、凭借他人的武力,即依靠幸运(第七章)

2、凭借自己的武力,即依靠才德(第六章)

第一部分实际论述结构:

1、君主国

a.世袭君主国(第二章)

b.混合君主国(第三章)

(1)君主由臣仆辅助(第四章)

(2)君主与贵族共治(第四章)

(3)自治的君主属地(第五章)

c.全新君主国

(1)依靠自己的武力和才德建立的(第六章)

(2)依靠他人的武力或幸运建立的(第七章)

(3)依靠犯罪手段建立的(第八章)

(4)依靠合法手段建立的(第九章)

d.衡量君主国力量的方法(第十章)

e.教会君主国(第十一章)

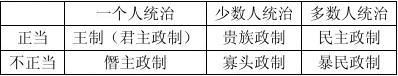

政制(Politeia):

Politeia一词通常被译为Constitution,但是当现代人在政治语境中使用“宪法”一词时,他们几乎是不可避免地指的是一种法律现象,某种类似于一个国家的基本法的东西,而不是像是躯体或灵魂的构成( constitution )。然而,Politeia并非法律现象。古典派们是在与“法律”相对的意义上使用它的。它比之法律更为根本,是一切法律的源泉。比起宪法是要管制政治权力而言,Politeia可以由法律来界定,但并非必须如此。有关某一Politeia的法律,在其涉及Politeia的真正性质时,可能有意无意地(甚至是有意的)是欺骗性的。没有任何法律,从而没有任何宪法,会是基本的政治事实,因为一切法律都取决于人。法律要由人来选取、

保持和执行。构成为一个政治共同体的人们,可以在掌管共同体事务方面被“安排”成大相径庭的各种方式。 Politeia的首要涵义,就是人类有关政治权力的实际安排。

政制类型:

? 柏拉图《王制》第八卷:

王制(贵族政制或好人政制)——荣誉政制(斯巴达政制和克里特政制)——寡头政制——民主政制(雅典政制)——僭主政制

?

?

? 马基雅维里在《君主论》中把政制简化为两种:君主制与共和制。最值得注意的是,

他抹消了君主政制与僭主政制的区分,亦即正当与不正当的区分。

? 孟德斯鸠在《论法的精神》(第一卷第二章第一节)中把政制分为三种:共和政制、

君主政制和专制政制。他在君主政制和专制政制之间作出的区分,使他在承接马基雅维里的同时有别于马基雅维里。至于他把共和政制进一步分为贵族政制和民主政制,在马基雅维里那里已不难探见。

思考:

? 1、马基雅维里为什么要抹消君主政制与僭主政制的区分?他是怎么做到这一点

的?他这样做带来什么样的后果?

? 2、在马基雅维里那里,为何有“君主国 & 共和国”的两分法?“贵族”和“民众”

分别意味着什么?君主、贵族与民众三者的关系是怎样的?

第二章 世袭君主国

世袭君主国容易维持政权: 做法:不违背祖宗成法(祖制);灵活应对偶然事变——因由:冒犯人民的原因和必要性都少——对于革新的记忆以及革新的原因逐渐消失不见(渐变)——人民习惯于既有的统治

第三章 混合君主国

新君主国维持统治之困难(自然的困难):

民众的指望未能实现,境遇未得改善。——因由(自然而寻常的必然性):新君主的军队以及其他种种对民众的损害。

第二章论述世袭君主国容易维持稳定,因为人民习惯于旧有的统治;第三章紧接着就说到人民愿意更换主人。马基雅维里的立场变化如此之快,可见他所对话的君主不是世袭君主,而是想要获取新君主国的新君主。

站在法国立场,考虑如何保有被征服的领地(区别被征服地区状况):

1、语言、习惯和制度(nomos: law & convention)相同——容易:灭绝旧君血统;维持旧的法律和赋税。

2、语言、习惯和制度(nomos)不同——需要巨大的幸运与努力

(1)最迅即有力的办法:征服者亲自前往驻扎:土耳其在希腊

(2)在要害之地殖民(否则就要驻兵):省钱财,伤害少,易安抚

(3)保护弱小国家和势力

(4)削弱强大国家和势力

(5)勿引入外部强大势力

以罗马为例正面说明:才德(virtue)与智谋(prudence)的恩惠

以法国为例反面说明:路易十二的五个错误;外加第六个错误

法国入侵意大利,是获取他人疆土的第一例。

土耳其入侵希腊,是发生在意大利之外的第一例。

罗马人占领希腊,是援引古代的第一例。

(对比:罗马作为入侵者,意大利作为被入侵者)

关于强者、弱者的议论。人们之所以愿意更换主人,这一自然的困难来自弱者对统治者的嫉妒。外来入侵者的引入也常是弱者所为。

法国征服意大利的主要障碍:教会的巨大权威和崇高地位。

过去罗马帝国为罗马教廷所征服,而今“罗马人”需要重新攻占罗马。

法国最大失误是夺取威尼斯人的领土,由此失去了借以对抗教会和西班牙的盟友。

法国为了避免战争而使教会势力坐大,以及法王的信守承诺。——“法国人不懂得政治”

“获取的欲望”是自然而寻常之事

“一条永远没错或者罕有错误的一般规律”

第四章

标题中提到具体人名,唯一一章。专有名词出现在第4、24、26三章,后面两章提到“意大利”。

前一章说到土耳其保持住希腊,法国则丧失意大利。这章讲如何征服亚洲,而非意大利。

君主国按统治方式分类(区别被征服地区状况):

1、 君主由大臣辅佐而治(君主具有绝对权威,实行绝对统治):土耳其(以及波斯大流士)

——获取难,维持易

2、 君主与贵族共同统治(贵族诸侯享有相对独立的统治权):法国——获取易,维持难 这两种区分,可以说是异教(the gentile religions)与圣经宗教(the biblical religions)之间的区分。

国家的基本特征类似自然事物(例如水土)的基本特征,具有持久性。

土耳其与波斯(牧人绝对地主宰牧群),法国与高卢(多诸侯贵族)。——攻取时要采取相应的不同方式或策略。

国家基本特征也可能发生变化——罗马人抹去被征服地区的人们对往昔君主国的记忆,改变被占领地区的基本特征,使其变成像土耳其或亚洲那样的地方。——意大利(罗马最先征战之地)是因此忘掉了战争技艺吗?——(法国)应该以罗马人的征服方式征服意大利?

第五章

被征服地区习惯在法律下的自由生活(共和国),有三种保有办法:

1、 毁灭:罗马之道——共和国很难驯服

2、 驻扎:

3、 自治:建立友好的寡头政府,令其缴纳贡赋。

实际只讨论前后两种,要么允许其自治,要么将其摧毁。前者以斯巴达为例,结果以失掉希腊告终;罗马人想效法斯巴达人,最终不得不摧毁希腊诸多城邦。

依据法律的统治:适合于人的统治——斯巴人采用人道的统治方式——依据善意,而非理性 依据武力的统治:适合于兽(动物)的统治——罗马人以必要的手段为基础采取残酷的统治——完全不要理性的指导

生活在共和国的公民,就像贵族一样桀骜不驯,不能忘怀旧时的秩序,也不能忘记过去受到的伤害。

——第四章所说的罗马帝国抹消人们的记忆,与此是否矛盾?——罗马人不能摧毁所有的城邦,必定会有人不忘记昔日的自由。

比萨之于佛罗伦萨,与希腊之于土耳其相似吗?

驻扎,“生活在那里”——介于斯巴达人和罗马人的方式之间,未予讨论。既非完全讲人道,亦非完全野蛮。

土耳其人来到希腊生活,罗马人则毁灭了希腊。亚洲君主国比罗马共和国更加克制吗? 一种可能的君主:恢复自由的秩序,但效法亚洲君主,而非罗马共和国。

现代入侵者法王路易和古代希腊人皮鲁斯的失败之处,是没有应用“罗马人的统治方式”——第三章作为典范,第五章详细讨论。但马基雅维里倡导它吗?抑或只是把和缓的统治方式隐藏了起来?

第六章

全新君主国——最重大的事例——效法伟人——保有全新君主国之难易取决于获得之人的才德大小——最不依靠幸运之人保有自己的地位最稳固——依靠本人才德而崛起为君主—

—摩西、居鲁士、罗慕洛、提修斯——机会与幸运(命运)——物质与形式(时势与英雄)——取得君权之困难部分在于创建new orders and modes之困难——武装的先知和非武装的先知——使用强力之因由:求靠他人有危险;人们会不再信仰(萨沃纳罗拉例证)——叙拉古的希罗(较小的例证)

伟大人物,最卓越的人们,由平民而一跃为君主:凭靠的是自身的天性(自然),天生就适合做君主——对比第二章“自然君主”(世袭君主)

最重大的事例:最古老的。创建者和革新者(founders or innovators)

全新君主国:建立新秩序问题。摩西、居鲁士、罗慕洛和提修斯所创建的是王国,不过其中两个(罗马和雅典)后来成为共和国。罗马和雅典相似,而以色列和波斯相似,所建立的秩序并非完全相同。——第四章说到意大利和希腊的相似,二者不同于波斯。

建立新秩序必然背离已有的旧秩序,创建者为国家增加了辉煌,但自身却没有祖国。他们到被占领的地方去生活。——第五章隐而未彰的“驻节”

当我们研究他们的行迹和生活的时候就会知道:除了获得机会(opportunity)之外,他们并没有依靠什么幸运(fortune),机会给他们提供质料(matter),让他们把它塑造成为他们认为最好的那种形式(form)。如果没有这种机会,他们的精神上的才德(la virtù dello animo/virtue of spirit)就会浪费掉;但是,如果没有那样的才德(virtue),有机会也会白白地放过。

——幸运给予人的是机会,机会给予人的是质料,才德给予人的是利用机会、塑造质料的形式。

罗慕洛的特殊之处:

第一份名单:摩西、居鲁士、罗慕洛、提修斯(P25)。罗慕洛居第三。

第二份名单:摩西、罗慕洛、居鲁士、提修斯(P26)。罗慕洛居第二。

第三份名单:摩西、居鲁士、提修斯、罗慕洛(P27)。罗慕洛居第四。

摩西总在最前。居鲁士两次第二。提修斯两次最后。罗慕洛位置不断变化。

最后一章:摩西、居鲁士、提修斯(P121)。罗慕洛的名字消失了。最后一章呼吁复兴罗马以建立新罗马,为何却隐去了罗马创建者罗慕洛?罗慕洛是四人中最不幸运的人,因此没有好的机会,换言之,他的机会仅在于他的卑贱出身中。

摩西与居鲁士的行动条件比提修斯也要好。马氏主要谈的就是摩西和居鲁士。

摩西:“只是上帝托付给他的事务的执行者”。换言之,摩西只是上帝的工具,行事不依靠自身的理性。亦即,摩西的行为超出于常情常理之外(beyond ordinary and reasonable),起因于人类头脑不能明白之物。由于上帝是摩西行为的动因,摩西也就算不得“出类拔萃的范例”,因其特征当是自足而无所待。不过他仍位列“出类拔萃的范例”,因他能直接与上帝对话。由此一来,上帝而非摩西才是以色列的创建者。

马基雅维里把摩西与罗慕洛或居鲁士无所区别地并列,乃是极大的亵渎:要么以色列王国和罗马或波斯一样是一个纯粹的世俗国家;要么上帝创建以色列的行为方式与罗慕洛创建罗马或居鲁士创建波斯的行为方式无异。

居鲁士:色诺芬告诉我们,居鲁士依循理性行事,因此可以为人所效法。“同摩西的行迹和作法并没有什么出入”,那么,摩西的行为虽然来自上帝的命令,但摩西的行为之富有理性与居鲁士按照自己的理性去做相似。区别仅在于:居鲁士不是直接与上帝对话。故而,幸运提供给他们的只是机会,是animo/spirit的才德或力量告知机会将至,并充分利用机会。

anima:soul。《君主论》中不曾使用过。

animo:mind or spirit。不仅是变革者想要引入的秩序或形式的来源,而且还是让机会显现的东西。那些“最出类拔萃的范例”之所以伟大,是因为他们的精神上的才德,类似知识(knowledge)与激情(spiritedness)的混合体有才德——智谋与勇猛

比较柏拉图的“灵魂(psychē)”:理性(logos/reason)-激情(thymos/spiritedness)-欲望(epithymia/desire)——“欲望”不仅有肉体的“爱欲”(低),还有哲学的“爱欲”(高)。哲学就是对智慧与真理的永无休止的爱欲,它使理性和激情获得升华与完善。马基雅维里那里则去除了后者,理性与激情都将用于服务肉体欲望(生存、获取与享乐)。

形式(form)与质料(matter,物质、内容)——国家(state)与领土(province)——国家就是君主愿意引入其中的秩序或形式——领土(被统治的地方)为实质或质料——向质料之中引入统治的形式,是国家创建者的心智与意愿(mind and will)的产物

“聪明的射手”比喻,说明知识为权力服务。知识或智谋可以帮助人们看到自己在多大的程度上支配自己的各种能力或才德,进而能够帮助人们判断精神的力量或才德有多大。这样的才德就是制造或形成新秩序的才德。

背景知识:亚里士多德的“四因”说(说明事物产生和运动变化的原因)

质料因:“质料因”即“事物所由产生的,并在事物内部始终存在着的那东西”,来源于以泰勒斯为首的米利都学派以及留基伯和德谟克利特的“原子论”。显然,从泰勒斯不定型的“水”到德谟克利特抽象的“原子”,作为万物之本所强调的都是“质料”的始基作用。好比造房屋的砖瓦。

形式因:“形式因”即事物的“原型亦即表达出本质的定义”,来源于毕达哥拉斯学派的“数”和柏拉图的“理念”。不难看出,以“数”和“理念”为万物之本所强调的实际上都是:“通式”的定性作用。好比造房屋的图纸或者建筑师头脑里的房屋原型。

动力因:“动力因”即“那个使被动者运动的事物,引起变化者变化的事物”,来源于赫拉克利特的“火”和恩培多克勒的“爱憎说”。毫无疑问,以“火”为万物之本所强调的是其善变的动力作用,而“爱憎说”进一步把动力划分为吸引和排斥两个方面。好比把砖瓦变成房屋的建筑师。

目的因:“目的因”即事物“最善的终结”,可追溯到巴门尼德的“存在”和阿那克萨哥拉的“理性”。因为,以永恒不变的“存在”为万物之本所强调的是因果的同一性,而以“理性”作为安排万物秩序的“善”更表明了其趋向性。好比建造房屋是为了居住。

在这四因中,质料因是形成事物的基础。然而质料因本身是消极被动的,只有在形式因需要的一定的动力下,并根据形式因规定的目的,质料才能变成形式。这样,形式因似乎包含了动力因和目的因。因此,亚里士多德又把他的四因说只归结为质料因和形式因。他认为这种学说能够解释一切事物的原因,因而自诩是他最大的功绩。

质料和形式是任何事物不可缺少的两种因素,任何事物都是形式和质料的统一。在具体事物中,没有无质料的形式,也没有无形式的质料。譬如,只有一堆砖瓦胡乱摆在一起并不构成一座房屋;反之,只有一张房屋的图纸和原型而没有砖瓦,也造不出现实的房屋来。当质料还没有获得形式的时候,质料只是事物的一种“潜能”,而当质料与形式相结合之后,它才

成为现实的事物。质料是潜在的形式,而形式是实现了的质料。质料与形式结合的过程,就是潜能转化为现实的“运动”。

但亚里士多德又认为,质料和形式二者的地位与作用是不同的。质料本身不是事物运动变化的原因,只有在形式的推动下,并以形式为其目的,事物才能由潜能变成现实。形式才是事物存在和变化的决定性原因。

另外,形式和质料的区分是相对的。对于一所房屋来讲,砖瓦只是其质料;但对于泥土来讲,砖瓦又变成了形式。普遍地讲,低一级的事物是高一级的事物的质料;低一级的事物又是更低一级事物的形式。“更低的质料——(形式)质料——形式(质料)——更高的形式”构成了一个等级序列。那么,这样推导下去,有一个在序列最底层的没有形式的“纯质料”,也有一个在序列最高层的没有质料的“纯形式”。这个“纯形式”是一切事物追求的最高目标,是一个自己不动却吸引万事万物趋向自己运动的“第一推动力”。它与柏拉图的“理念”本身已经没有什么区别了,而中世纪思想家甚至说它就是上帝。

武装的先知(armed prophet)与非武装的先知(unarmed prophet):

除此处外,在《君主论》和《论李维》中没有再使用过“先知”一词

摩西、居鲁士、提修斯和罗慕洛都是武装的先知。摩西之所以为先知,是因为他与上帝直接对话,他所建立的新秩序来自上帝。居鲁士等三人与其似乎没有不同,那么是否意味着,谁知道如何建立新秩序,谁就与上帝会晤过?而他们之为武装的先知,是因为“人民的性情是容易变化的”,“当人们不再信仰的时候,就依靠武力迫使他们就范。”人乃是可塑造的质料中的一部分,人和质料都是可变的东西,需要形式的规约。

非武装的先知:萨沃纳罗拉——必须依靠自己精神的才德

基督教的地位:上帝(耶稣基督)乃是非武装的先知之代表——萨沃纳罗拉在效法耶稣基督? 基督教战胜了古代诸多异教——基督教和古典政治之间的古老冲突:奥古斯丁《上帝之城》主题

武装的先知和非武装的先知之区别,相当于a civil or armed theology(尘世的、公民的、武装的神学)和an unarmed, otherworldly theology(非武装的、来世的神学)之区别

在奥古斯丁看来,世俗神学是由城邦创建者出于统治之目的而苦心谋划发明的一种骗人的东西,君主用以把城邦里的人们牢实地束缚起来。哲学家们鼓励这样的欺骗,以缓和人们对富人和权势者所怀有的天然的嫉妒。这样,世俗神学相当于统治阶级的意识形态,是君主和贵族欺骗和压迫人民的工具。——但是,没有必要再欺骗民众,因为现在建立的新秩序有可能让所有人获得自由;没有必要再去调控民众的欲望,因为质料本身已经从形式中解脱出来。——根据奥古斯丁,古人认为好人与坏人的区别就是:好人把统治(empire,帝国)视为一种必然性(necessity),坏人则把它视为一种福祉(felicity),而基督徒却认为,统治只是一种渴求主权和荣誉的邪恶欲望。

马基雅维里肯定同意世俗神学不可或缺,亦即世人需要指引。他的问题实质为:质料或者民众是否真的解脱出来,是否真的起了很大的变化,以致之前用作规约的东西不再需要了?

本章最基本的问题:在主导人间事务的秩序之中作出选择。——政治是一种寻常而又合理的东西,而非神奇的东西,没有武装的先知依靠的却是神奇的东西。——那些伟大的革新者、特别那些最伟大的革新者应当是寻常而又合理的人,让自己武装起来是寻常而又合理的,或自然的,不让自己武装起来则是不合理不自然的。真正想要依赖神奇事物完成革新的是没有武装的先知。

最后,马基雅维里又举“一个较小的例证”:叙拉古的希罗(前260-216)。

第十三章,在讲了四个例证(博尔贾、叙拉古的希罗、大卫和法王查理七世)之后又说一个(亚历山大之父菲利普),但并没说第五例次要。

在第六章,在四个例证之后加入叙拉古的希罗,是要让前面四位伟大革新者依靠神奇事物的色彩减弱。一方是叙拉古的希罗,一方是居鲁士和摩西,而他们是同类之人。这样一来,希罗的行为就与那些最伟大人物的行为没什么区别了。关于伟大人物业绩的智识,也便可以从考察希罗之类的人的行为中获得。事实上,接下来第七章考察了博尔贾,而博尔贾和希罗也可能是同类人。希罗最主要的是一个“军事首领”。

“他做国王,除需要有领土之外,本身无所不备”——希罗是那种天生就适合统治别人但却没有王国供其统治的人(“自然”君主)中一员,他的伟大来自他本身的才德而非幸运,然而他是一个篡位者,一个僭主。

“一个论述他的人”,可能是三世纪罗马史家M.J. Justinus,并未名言。另,引文也不确。第一次引用古代权威作者。

另外还有一个更早一些的希罗(前567-487),出现在色诺芬的《僭政论》中,书中由一个僭主来抨击僭主的不幸生活。马基雅维里并未提及这一点。在第十四章(P71),马基雅维里明确提到了“色诺芬所写的居鲁士王的生平”(《居鲁士的教育》)。除了上帝和摩西之外(《圣经》前五章又称“摩西五经”,作者相传为摩西本人),色诺芬是唯一提及姓名的著作家。 在第十四章,西比奥模仿色诺芬笔下的居鲁士。指引君主在最高层次如何行动的范式,来自对居鲁士的模仿。

那么,居鲁士的功绩要超过摩西吗?著作家与其笔下的伟人是什么关系?

第七章

依靠幸运(金钱、他人恩赐、收买军队)崛起为君主,发迹容易保有难——他人的好意和幸运都不稳定——斯福尔扎(才德)与博尔贾(幸运)——以博尔贾为训(新君主如何为未来权力打基础)

最古老、最伟大的例证——叙拉古的希罗——古典时期最为卑劣的一些君主实例:古希腊伊奥尼亚地区的一些君主(被大流士所立)和古罗马帝国奥勒留以后的一些皇帝(依靠收买军队)——现代的典型人物:斯福尔扎和博尔贾:返回“征服意大利”主题,不再是外部的法国,而是内部的亚历山大和博尔贾

斯福尔扎:“运用适当的手段,依靠自己卓越的才德”——与之对比的是伊奥尼亚君主和罗马皇帝

博尔贾:“依靠他人的武力和依靠幸运”(P30)——但是,他非常值得效法,其伟大似乎不让第六章提到的伟人

真正的主题:如何“作好准备保持由幸运投到他们怀中之物”?

“遽然勃兴的国家,如同自然界迅速滋生长大的其他一切东西一样,不能够根深蒂固、枝桠交错,一旦遇到一场狂风暴雨就把它摧毁了”(P29)——模仿自然:在政治的事物中,人们模仿自然的事物。关于自然的知识与关于政治的知识之间的联系,“献辞”中谈论高山平原君主民众之“自然”时先已出现过。

切萨雷之例说明:靠运道得到的东西容易毁于运道。他的失误在于:他虽然不乏智谋与才德,

却没有做他所能够做的所有事情。

三次提到切萨雷可效法:

1、“我不知道,除这位公爵的行动这个例子之外,对于一位新君主还有什么更好的教训”(P30)——显然,马基雅维里把自己视为新君主或类似第六章那些伟大人物的导师。

2、“因为这一点很值得注意,而且值得他人效法,所以我想不应该把它略而不谈”(P33)——切萨雷在罗马涅的统治显示创建国家的人应该如何做。

3、“但我回顾公爵的一切行动之后,我认为他没有可以非难之处。恰好相反,我觉得应当像我在上面提出的把公爵提出来,让那些由于幸运或者依靠他人的武力而取得统治权的一切人效法。因为他有至大至刚的勇气和崇高的目的,他只能采取这种行动,舍此别无他途。”(P36)——最后的总结。那些出身平民、运气不佳,但志向高远、想登上君主之位的人。因此,公爵的作为成了供“新君主”遵循的准则。

不过,切萨雷究竟是否马基雅维里的英雄?

切萨雷的过失:推选罗韦雷为教皇朱利奥二世,并认为“给以新的恩惠就会使一个大人物忘却旧日的损害”。

错误的本质在于他认为“大人物”(great personages,要人)和普通民众无异。在第八、第九章说到民众为了得到眼下的好处而忘掉过去的创伤。这原是一个卑俗之人(a vulgar man)易犯的错误。切萨雷在民间被称为“瓦伦蒂诺公爵”,似乎他与民众有特殊关系。他似乎更了解民众的天性,而不够了解君主的天性。换言之,他不了解他自己。

切萨雷(瓦伦蒂诺公爵)的处境类似于小洛伦佐(乌尔比诺公爵),切萨雷的好运依赖于做教皇的父亲(亚历山大六世),小洛伦佐则要指望做教皇的叔叔(列奥十世)。由此,洛伦佐就像切萨雷一样不了解君主的天性。马基雅维里恳请洛伦佐和列奥十世挑起统一意大利的重任,但做出行动的是亚历山大六世和切萨雷。

切萨雷并没有获取他人的领土,他之所以得到一个国家,是因为幸运。决定事业的是他的父亲亚历山大,打乱既存秩序、让列强陷入混乱争斗的是亚历山大,利剑在握、寻找战机的也是亚历山大。因此,第七章的主题并非关于依靠幸运而获取之事,而是在延伸前面第四章所说的“获取的欲望确实是自然而寻常之事”(P15)。亦即,如何在极端的条件下,在没有机会、没有军队的条件下获取?

亚历山大和切萨雷的获取不是依靠幸运。切萨雷手中没有军队,是靠欺骗解决,使别人的军队成了自己的军队。欺骗战胜了命运。在第六章中,命运为创建者和革新者(罗慕洛除外)提供了展示自己精神的机会;第七章则告诉我们,人依靠智谋可以寻找机会,因而智谋可以取代命运。如若命运不好,就必须去做原本指望命运所做之事。

因此,第七章谈论的是最高层次的获取活动:既没有幸运所提供的机会,也没有质料可供形塑或接受形式。精神的力量和智谋(the strength of his animo and his prudence)是君主所拥有的一切,君主或头号人物(first man)不管在任何时候任何地方都能够创建国家。他所能做的似乎没有任何限制,连命运的限制也被搁置一旁。

第七章之于第六章,表面的下降成了实际的上升。切萨雷所遭受的失败表明一个更有智谋的切萨雷会获得成功。他或许能够征服与统一意大利也未可知,倘若此,就会在意大利建立新的秩序。

一个比切萨雷更佳的典范人物,应该是明白切萨雷失败原因的人。与洛伦佐以及其他许多君主一样,切萨雷所了解的仅仅是民众或社会底层之人。最佳的典范人物应该既了解君主的天

性又体察下层的民心。

到此为止,第一章所预告的话题讨论完毕,第一部分的前半部分结束。第六章、第七章的话题看起来矛盾,但这只是表面现象。马基雅维里逐步向前,作为一个完全理解政治统治之本质的人,好像别的任何人都不曾像他那样理解它(the one who understands the nature of political rule simply and understands it as no one else had)。

第一章:“获取”是话题,由此可知,政治统治是有扩张性的。未区分僭政与合法统治,由此可知,所有的统治都是压迫性的(oppressive),因为某人的自由或独立要获得保存,他就必须破坏别人的自由或独立。

第二章:“自然君主”问题被提出,可以说本书余下部分就是回答这一问题。包括第三章,通过分析获取意大利的多次尝试,开始明白“获取”的原因。法王入侵意大利,则让我们开始明白君主按照天性应该有何作为。所谓的“事业”就是征服意大利,或者说重新征服意大利。

第四章:占领“大流士王国”问题。占领一个声言要统治全人类的王国、一个同样实行专制统治的王国。不过,第五章表明,自由之名及其古老秩序绝不会被忘却,一旦发生意外的叛乱,总是被召唤出来。

第六章引出了新的开端或奠基(new beginnings or new foundings)问题。我们所面对的是非武装的先知及其所创建的新模式新秩序。意大利的事业需要一个新的开端;我们也看到一个新君主为了获取新王国而必须有何作为。为了完成此等事业,他绝不能坐等幸运或奇迹的来临。对于知道并理解伟大人物的行动以及如何统治人类的人来讲,这一事业是最为伟大的任务。这样的人也应是最伟大的典范,供那些拥有伟大心智和崇高意愿、除了这一事业别无他选的人效法。

第八章

平民成为新君主的另外两个方法:邪恶而卑鄙的手段;同胞们的帮助——以邪恶之道获取君权:两个例子(一古一今)——阿加托克雷——奥利韦罗托——妥善地使用残暴手段——损害一下子干完,施恩慢慢来——避免发生意外的更张

像阿加托克雷一样,完全依靠自己的武力,全然置法律和道德于不顾,“屠杀市民,出卖朋友,缺乏信用,毫无恻隐之心,没有宗教信仰,是不能够称作有才德的”;也称不上依靠幸运。——这是马基雅维里笔下的僭主形象,虽然没有使用僭主之名。

在第一章分类中,依靠自己的武力行事是依靠才德,在此处似乎又收回了前面的话。

“一个人依靠某种邪恶而卑鄙的方法而登上统治地位”

——借口:必然性(Necessity)。为什么是必然性(迫不得己)?迫不得己的决定,一方面来自未来君主的个人意愿;另一方面则是形势险峻的客观环境。

阿加托克雷:“没有遇到市民的任何反抗,就夺得了并且继续保有这个城市的统治权”——但不满足于此,想要的是既能够实施统治,又不必对他人承担义务——亦即,在得到了市民君主国的最高权位之后,还要把它变成一个专制君主国(an absolute monarchy)

奥利韦罗托:“他觉得在他人底下服役是卑贱的事情”,因此返回故乡费尔莫,将其自由扫荡干净。

——两人本来可以实施统治,同时又不必使用犯罪的手段,何以为之?那些拥有伟大心智和崇高意愿的人鄙视自己对别人的任何依赖。想做头号人物,又不愿对他人负有义务,这就为无论哪种罪行找到了借口。

两个例子:一古一今。古代的例子是成功的,现代的例子实际是失败的。

阿加托克雷

马基雅维里对virtù/virtue的使用有含混之处:

1、“他的罪行伴随着精神与身体的力量【才德】”(his crimes were accompanied with such virtue of spirit and body)

——得到一个市民君主国需要依靠才德与幸运的结合,但得到一个不敬神的共和国需要依靠才德和邪恶的结合,而非邪恶与幸运的结合。

Virtue首先指精神与身体的力量【才德】——利用机会,在逆境中挺立,有能力迎接和避开危险——与“道德”没有关系,包含了“屠杀市民,出卖朋友,缺乏信用,毫无恻隐之心,没有宗教信仰”。这表现了马基雅维里特有的鲁莽和轻率(characteristic sauciness or imprudence)。

2、“屠杀市民,出卖朋友,缺乏信用,毫无恻隐之心,没有宗教信仰,是不能够称作有才德的。以这样的方法只是可以赢得统治权,但是不能赢得光荣。不过,如果考虑到阿加托克雷出入危殆之境的能力和忍受困难、克服困难的大勇,我们就觉得没有理由认为他比任何一个最卓越的将领逊色。然而他的野蛮残忍和不人道,以及不可胜数的恶劣行为,不允许他跻身于大名鼎鼎的最卓越的人物之列。”

——“将领”(captain,统帅)首先出现在第六章,指叙拉古的希罗,而希罗和阿加托克雷似乎是同一类人。

关于virtue的两种不同理解,一种导致统治权或权力(imperium or power),而非荣耀(glory);另一种则能够让人“跻身于大名鼎鼎的最卓越的人物之列”。

如果没有virtue,没有一般公认的道德德性,一个人或许仍然可以列入最杰出的将领之列。荣耀则联系着一般或通常所理解的道德德性。由此,要想成为有名而又杰出的人物,就必须像“献辞”第一句所说的注意更为一般的东西。要得到荣耀就得注意别人如何看待自己,这显然取决于在他人看来自己有无信念、怜悯与虔诚(faith, pity, and religion)等。问题关键在于,一个人不能因嗜血成性、凶残无道和恶贯满盈(brutal cruelty, inhumanity, and wickedness)而获取声誉。

因此,“道德德性”与“精神和身体的力量【才德】”之间的差异,也就是声誉问题,或者说他人意见问题,这一问题又取决于通常性或习惯性的东西。精神和身体的力量【才德】能够使一个人成为卓越的将领,但他如若想获得荣耀而非仅仅统治权,道德德性就是必需的。 (剑桥译本释义:virtù来自拉丁语virtus,词根vir为man。马基雅维里对它的使用具有多种含义。它偶尔指与vizio/vice相对的virtue,例如《君主论》第十五、十六章的用法。复数le virtù通常指good qualities或者virtues。更通常地,它拥有如下多种含义,有时是混合的:ability, skill, energy, determination, strength spiritedness, courage or prowess)

奥利韦罗托

“由于他的机智和身强胆壮(ingegnoso and gagliardo/ingenious and dashing in person and spirit),他在极短的时间内就成为维泰洛佐军队中的第一号人物(the first man)。”

——可以说他精力旺盛,勇猛过人,但说不上有伟大的心智和崇高的意愿。他的罪行比阿加托克雷的还要严重,因为他背叛的不是朋友,而是父亲和祖国。他“同时颁布关于民政和军政的新的规章制度,来巩固自己的势力”,然而他后来收到切萨雷的欺骗,和其老师维泰利一起被俘遭杀害。在其失败之后,他的罪行才能够得到真实的评价。

同样使用残暴手段,为什么结果不同? “我认为,这是由于妥善地使用或者恶劣地使用残暴手段(cruelties badly used or well used)使然。如果可以把坏事称为好事的话,妥善使用的意思就是说,为了自己安全的必要,可以偶尔使用残暴手段,除非它能为臣民谋利益,其后决不再使用。恶劣地使用的意思就是说,尽管开始使用残暴手段是寥寥可数的,可是其后与时俱增,而不是日渐减少。”

——第七章:切萨雷指使奥尔科在罗马涅进行的残酷统治,“在短时期内恢复了地方的安宁与统一,因此获得极大的声誉”。

使用残酷手段的正当理由:为了自己安全的必要;为臣民谋利益——通过使用残酷的手段而把好的政府带给人们。

使用残酷手段,宜“毕其功于一役”,使人民少受损害;恩惠则应慢慢地施与,使人民更好地品尝恩惠的滋味。——关键:君主应保持政策的稳定性,无论时运好运。保持不变的,不是“自然”,而是君主的“精神”:施加损害或恩惠的同样方式。——在一个充满偶然的世界上,为了保持前后一致,必须使用残酷的手段。而人们期望从政府获得的安全,需要依靠残酷的手段,而非道德和正义?马基雅维里始终很少谈及正义问题。

本章清楚说明了要登上一国君主之位应具备什么条件。

第六章讨论的伟大创建者肯定也是军事将领/统帅,像叙拉古的希罗或阿加托克雷那样,他们也必定做一个军事将领或统帅所必须做的事情。无论阿加托克雷获得怎样低的道德评价,他都堪列入最著名的统帅之列。最终,人们获得拯救(政治的而非灵魂的拯救),所依靠的就是此类统帅。正是他们有办法使祖国不致遭受外部敌人和内部阴谋的损害;正是他们有办法使人类得以纠正自己与神和人之间的关系。

回到两个例子。

奥利韦罗托的故事表明,想要实施统治却不愿承担义务的人会走多远,会多么心安理得地背叛祖国和父亲。奥利韦罗托的故事,也揭开了马基雅维里的教导(Machiavellian teaching)中危险和节制(danger and moderation)。

危险在于:没有才德的人会认为自己能够达到最好的状态,能够建立起自己做首脑或君主的国家;人们会以为马基雅维里的思想就是给予理查三世(莎剧《亨利八世》)那样的人以鼓励,使其在杀人如麻的恶行中夺取王位。

节制在于:妥善地使用残酷手段才能拯救国家。妥善地使用,显然需要智谋(prudence)。那些认为马基雅维里的教导旨在传授作恶的意愿和技能的人,也会像奥利韦罗托一样自我毁灭。第五章表面传授极端残酷的罗马之道,而隐藏了节制的方法(驻节);这里也是如此,把节制的教诲隐藏在了公开传授的残酷手段之中。

马基雅维里公开做事,与阿加托克雷同;他公开而非隐秘地讨论亚历山大及其儿子切萨雷的事业。

和奥利韦罗托一样,切萨雷把自己的行为隐藏起来,就像在罗马涅地区把自己隐藏在奥尔科背后。不过,隐藏最深的是亚历山大六世,手中握着利剑为儿子建立国家的是他。

马基雅维里缺乏遮蔽,甘愿冒险做为人不齿的事情。他大概清楚自己必将付出的代价:不能列入最著名的人物之列,但绝不逊色于杰出统帅中的任何一个。

第九章

市民君主国之获取,需要“幸运的机灵”——人民或贵族的帮助——两种党派,两种嗜欲(性情)——三种结果:君主权、自主权、无政府——君主权由人民建立,更为独立;由贵族建

立,更难维持——如何考察贵族——君主的人民性——市民君主国从civil order转为absolute order易生危险——让市民对君主永远有所需求

市民君主国:一个出身平民的市民,依靠“幸运的机灵”(una astuzia fortunate/fortunate astuteness),由市民拥立为君。

市民分两派:贵族与民众——派系产生的自然基础:两种不同的性情(humors,脾性、禀性)和嗜欲(appetites,欲望)——“人民不愿意被贵族统治和压迫,而贵族则要求统治和压迫人民”——由此导致三种政治结果:君主权(principato/principality),自由权(liberta/liberty),无政府(licenzia/license)

君主政制的建立或源于贵族,或源于民众。贵族与民众在双方的斗争中似乎都自然趋向于建立君主国。

依靠贵族建立的君主国:更难维持

——原因:1、君主仅仅是众多自以为平等者中的第一人,不易按照自己的意思指挥和管理贵族。2、贵族的欲望和目的(统治和压迫民众)本身也不易得到满足。3、人民若有不满,则君主永难安宁,因人民人数众多,防不胜防。4、对于敌对的贵族,君主不仅害怕他们抛弃自己,更害怕他们反对自己。

——办法:考察贵族支配自己行动的方式是否使自己完全依赖君主的幸运

1、对于如此约束自己而不贪婪的贵族,君主应给予光荣并加以爱护

2、对于并非如此约束自己的贵族,则进一步通过两个方面考察:

(1)由于胆怯或天生缺乏勇气(实即无贵族气,同于庸众)——君主应该利用他们,特别是那些能够提供有益意见的人——君主处于顺境,会得到他们的尊敬;处于逆境,也无需畏惧他们。

(2)为了野心勃勃的目的而故意不依赖君主,表明他们为自己考虑得更多——君主应警惕和防范此类贵族,因为在君主处于不利情境时,他们会发生叛逆乃至把君主灭掉。

3、即便与人民对立而依靠贵族的帮助成为君主,掌权后的头件事也是要想方设法争取人民的支持——方法:把人民置于自己的保护之下(具体如何做,根据各种情况而有所不同,无定规)

依靠民众建立的君主国:更容易维持

——原因:1、君主巍然独立于众人之上,无人不服从或仅有少数不服从。2、民众的欲望和目的(不被统治和压迫,亦即自卫自存)更为正派(decent)和正义(just),更容易获得满足。3、贵族人数甚少,即或有所不满,君主也容易安全地对付他们。4、君主总是不得不和民众一起生活,即便没有贵族,也能够过得很好,因为君主可以随时设立或废黜贵族,随意给予或抹去其名声。敌对的人民所能做的最坏的事情,就是将君主抛弃罢了。

——办法:同人民保持友好关系——即便身处逆境也有补救办法

君主无论是由贵族还是由民众支持上台,都必须避开贵族,接近民众。

看标题,本章似应讨论民选君主及其合法统治,实际讨论的则是城邦内部没有自然的和谐这一主题。一方面,维持生存的欲求(亚里士多德:人按照天性要与他人结伴,一则为了繁殖后代,二则为了维持生存)使民众与贵族携手,成为人的社会性的基础;另一方面,城邦中各种各样难以调和的自然欲求使公民分化开来,故而自然的状态就是各个派系互相斗争的状态。

贵族比平民看得更深远而且更敏锐(more foresight and more astuteness),但他们用远见和机

敏来满足自己的欲求;民众则只能对贵族的行为作出回应而已——贵族的欲求和民众的欲求天然不能协调。同时,贵族想要同君主一样建立自己的权威和统治,因此君主的欲求和贵族的欲求也不能协调。这样一来,似乎只有君主的欲求和民众的欲求可能协调。——马基雅维里看来是选择站在多数人而非少数人一边。

前提是:只有在君主接纳了民众的性情和嗜欲时,渴望压迫和统治的贵族欲求才能为抵制压迫和统治的民众欲求所取代。换言之,只有在君主的庇护之下,民众才有可能表达自己的欲求。但由此一来,问题是:君主的欲求到底是什么?君主是使民众的欲求成为自己的欲求,还是在接纳民众欲求的同时把自己的真实欲求隐藏起来了?在第六章看到,民众是维持君主存在的质料,只有把质料纳入自己的形式之中,君主的“精神”,那“伟大的心智和崇高的意愿”才能得到实现。在第八章进一步看到,有些君主(僭主)甚至只想要进行绝对的统治(僭政)而不愿对被统治者承担任何义务。——君主及其导师马基雅维里本人的欲求,把自己的精神和抱负掩藏在民众的欲求之中。

马基雅维里本人的欲求:同样为著作家,马基雅维里(写作《君主论》)的欲求和色诺芬(写作《居鲁士的教育》)的欲求有何不同?马基雅维里的欲求在政治哲学史中处于什么样的位置?

本章最后三个事例:斯巴达国王纳比德(破坏五人检察官制度和寡头统治),古罗马护民官格拉古兄弟(站在民众立场反对罗马贵族),佛罗伦萨平民领袖斯卡利(领导底层民众暴动)。——只有纳比德取得有限的成功。依赖民众,但又不能对民众抱有太高的期望。只有当君主像纳比德那样享有公共的权威,是实际掌权而非潜在未掌权的君主,才能保持民众的忠诚。因为民众所需要的是一个公共的或政治的秩序,只有这样才能让他们保持信服。

“如果一位把基础建立在人民之上的君主知道如何指挥(command,发令),是一个充满勇气的人(a man full of heart),处逆境而不惧怕,不忽视其他的准备,并且以其精神意志(spirits)与制度措施(orders)激励全体人民,这样一个人是永远不会被人民背弃的,而且事实将会表明他已经把基础打好了。”

第六章讲到“人民的性情是容易变化的”(P27),想要使民众忠实地相信某个事情很难,因此君主需要具备多种手段和准备。第九章在此的表述更乐观更有信心些,但这里说到君主是“一个充满勇气的人”,却没有明确谈到“武力”。或许“一个充满勇气的人”不必是武装的先知吗?

本章讲到的人民的性情,不是易变,而是依顺。一旦民众被君主的精神塑造成型,天性会让他们保持和依恋那种形式。真正具有革命性的不是民众,而是贵族。民众易变,犹如质料易变,然而一旦被纳入形式之中,便保持不变。民众缺乏远见和抱负,自然不会找寻变化。民众发生变化,定是在贵族的抱负和精神对其施加影响之后。由此,为了保持形式与秩序的稳定,君主也必须完全扼制住贵族,以免其对民众发生不利影响。

当然,君主可以信赖的是民众,但民众实不足信赖。在“和平时期”(quiet times),民众有所需求,什么都答应;在“危难时期”(adverse times),君主缺乏可信赖的人。由于民众本质上是不坚定的人,君主要想使民众保持忠诚,必须“使他的市民在无论哪一个时期对于国家和他个人都有所需求”。但是如何做到这一点呢?

在第二章,自然君主(世袭君主)要使所做的变动不显得是变动。在第九章,和平时期的情况又不足为凭。这样一来,和平时期和危难时期(动乱时期)的区别何在?新与旧相混合,战争与和平、运动与静止的界限被取消了。

关键在于:使民众相信他们需要君主和国家。——扎根于民众的基本性情和欲望:不受人压迫。亦即,民众之所以需要君主和国家的保护,是因为他们不想被别人(权贵)压迫。—

—因此,君主须让民众时刻意识到自己的这一需求。

市民君主国从平民政制(civil order)向专制政制(absolute order)的转变,亦即从市民君主国向专制君主国的转变,会使君主处于非常危险的状态。——是因为让习惯了自由的人忘却自由非常艰难吗?——君主若能以民众的利益为重并保护他们,就能克服这样的危险。——换言之,人们为了得到保护宁愿放弃自由?——君主一方面受到民众拥护,一方面又施行绝对统治。

书签

第十章

依靠自己的力量——人口众多或财力充裕:募集足够的军队——防御:城邦坚固、粮草充分、不结怨于民

在面临外敌入侵时能够依靠自己的力量积极地迎击敌人——之前已经谈过,以后还会再谈。 比如斯巴达僭主纳比斯在第九章得到赞扬,就是因为他顶住了希腊人和罗马人的进攻。

本章主要讨论的是弱小的君主国,即需要依托“城防工事”来顶住进攻的君主国。

1、为城市森严壁垒,备足粮草,不以乡村为念——拥有强固的城市

2、同臣民的关系——按照上面已指出的、以后还要谈到的办法处理(未明确说明)——他的臣民又不仇恨他。没有积怨结恨于人民。

问题:依靠堡垒(没有武装或武装不力)似乎就意味着不能很好地统治民众。第20章有进一步讨论。

马基雅维里为何要赞扬德国的各个城市呢?——“它们既不害怕皇帝也不害怕在它们邻近的其他任何统治者”——这显示还有比德国城市更为虚弱的统治,即神圣罗马帝国:基督教秩序在俗世的代表乃是力量最弱的君主国。皇帝是最软弱的君主,甚至无力统治那些弱小的城邦。——马基雅维里紧接着对那些城邦的颂扬似乎在告诉类似的城邦,不必害怕皇帝和强邻。是否暗示着意大利城邦不必害怕下一章将要讨论的教皇国?

在敌人攻击之下,君主须应对的挑战:

1、 使臣民感到有希望,相信祸患不会长久下去

2、 使他们对于敌人的残酷感到恐惧

3、 把自己认为过于莽撞的人们巧妙地控制起来,以免危害自身

最后论述如何在长期的围困中保持政权:人民为君主做出牺牲,使其更加坚定地跟随君主——只要不缺少粮食和防卫手段

奇怪的现象:君主国治下也有公民,而非仅仅臣民。

第十一章

教会君主国(Ecclesiastical Principalities)——取得:依靠才德或幸运——维持:依靠宗教上的古老制度(人类智力所不能及的更高力量)——罗马教会为何获得强大的世俗权力?——意大利五个势力——教皇和威尼斯人——亚历山大六世——朱利奥二世——利奥十世

教会君主国的获取:依靠才德或依靠幸运——比较市民君主国的获取:依靠“幸运的机灵”(才德与幸运的结合)

教会君主国的维持:“这种国家是依靠宗教上的古老的制度(orders that have grown old with

religion)维持的”——“这些制度是十分强有力的,而且具有这样一种特性:它们使它们的君主当权,而不问他们是怎样行事和生活的。这些君主自己拥有国家而不加以防卫,他们拥有臣民而不加以治理;但是,其国家虽然没有防卫却没有被夺取,其臣民虽然没有受到治理却毫不介意,并且既没有意思也没有能力背弃君主。只有这样的君主国才是安全和幸福的”——“这种国家是依靠人类智力所不能达到的更高的力量支持的”——“这种国家显然是由上帝所树立与维护的”

一方面,教会君主国好像不属于这个俗世,不是人所能理解,故而讨论它是胆大妄为的亵渎;另一方面,罗马教会却又获得了那样大的“世俗权力”,马氏想要探讨其原因。

“教会君主国”若为一种纯粹的精神秩序,则不能统治和保护臣民,臣民也不会希望这一点;当然,臣民也就不会背叛统治者,因为只有上帝而非人间统治者才能加强和维护教会君主国,而人们不可能背叛和脱离上帝。关键在于,这样一个不属于此世的君主国也就不可影响此世的事务,此世事务与其无关。之所以“只有这样的君主国才是安全和幸福的”,是因为其君主无需有所作为,也不能有所作为。——马基雅维里在《君主论》和《论李维》中唯一一处提到“教会君主国”——教会君主国=上帝之城?

但“教会”是个世俗机构,其世俗权力是属人的,是可以由人加以认识的。隐含的问题在于:一种精神上的、不可见的力量如何能够成为世俗的、可见的力量?教会君主国与教会之间的关系是怎样的?一个根本性的问题:教会在世俗世界中占据什么样的位置?

教会的崇高地位表现在,它是法国国王征服意大利的最大障碍(第三章),同时又是博尔贾父子征服意大利的工具(第七章)——马基雅维里建议法王所做的与博尔贾父子所做的相反。 法王入侵前的意大利形势(五个主要势力):教皇、威尼斯、那不勒斯王国、米兰公国、佛罗伦萨。——既不让外国入侵,又保持内部均势。——教皇亚历山大六世为了提高儿子切萨雷的地位,结果却让教会势力显赫起来。——法国入侵为亚历山大的事业提供了机会,但机会其实是由亚历山大本人创造的。——切萨雷失败原因:命运险恶(亚历山大早逝,自己也生重病,两路大军把他困在罗马)→智谋不足(对于君主的天性认识不够)→没有远见(亚历山大死前五年才开始事业,太晚了)

教会的崇高地位最根本体现在它拥有自己的武装(世俗的军队)——亚历山大和朱利奥好像是“武装的先知”——特别是朱利奥二世:“他的一切作为都是为着提高教廷的地位而不是提高任何私人的地位,因此使他更加光荣。”——控制教会内部的派系之争——教会不是一个教会君主国,而是一个世俗的、可能失去臣民和政权的国家。——真正让人感兴趣的是这样一个与其他政治势力没有区别的世俗机构,超脱于此世之外的教会君主国只是人们的想象。

教会的崇高地位,除了依靠“坚甲利兵”之外,还要依靠“善行和无限的其他美德”。——教皇利奥十世以此获得世人对他的崇敬。——从教会君主国到教会,从教会到教皇——教皇与教会的关系,似乎和教会与教会君主国的关系一样含糊。到底受崇敬的是教会还是教皇?

-

论文提纲范例

论文提纲范例一题目主标题网络教学形式新思维副标题基于网络环境的协作学习研究关键词网络环境协作学习目录摘要本文简要介绍了网络环境协作…

-

最新毕业论文提纲格式范例

最新毕业论文提纲格式范例时间20xx05191138来源未知作者小珊点击10934次撰写毕业论文的格式如何呢首先要有一个提纲根据提…

-

论文提纲范文

毕业论文论文提纲范文目录引言1一我国外贸依存度的现状2二我国名义外贸依存度提升的原因3三我国外贸依存度实际水平的估算和与国际间贸易…

-

学年论文提纲范例

我国上市公司资本结构优化和治理强化的对策研究提纲重庆工商大学会计学院会计学20xx级2班叶仕骏指导教师崔飚一资本结构和公司治理概述…

- 毕业论文提纲范例

-

哲学经典语录

第一辑贵族的精神精神上的贵族哲学和哲学家1别人为食而生存我为生存而食泰勒斯希腊最早的哲学学派伊奥尼亚学派的创始人古希腊有文献记载以…

-

经典语录

世界那么乱装纯给谁看距离产生的不是美是小三人生就像打电话不是你先挂就是我先挂你的话我连标点符号都不信男人的实力就是你兜里的人民币H…

-

诸葛亮语录

名人名言诸葛亮语录经典语句作者诸葛亮诸葛亮资料三国时期蜀汉丞相政治家军事家诸葛亮名言诸葛亮经典语录勤攻吾之缺有文事必有武备诸葛亮经…

-

亚当·斯密经典语录

亚当斯密经典语录亚当斯密经典语录1每个人都不断努力为自己所能支配的资本找到最有利的用途当然他所考虑的是自身的利益但是他对自身利益的…

-

君主论名言

马基亚维里君主论名言来源诸梦晴的日志1君主绝不能染指他人的财产因为人们往往会很快忘记父亲的死却不会忘记其遗产的损失2世界上有两种斗…