中华文化史读书笔记

《中华文化史》读书笔记

武汉大学历史系冯天瑜教授长期致力于中国思想文化史的研究,且学术偏好为明清文化史。冯教授对中国文化生态、中国文化特质、中外文化互动等诸多论题进行过考究。20xx年由上海人民出版社出版的这本《中国文化史》就是由冯教授领衔,并与何晓明教授、周积明教授在中国文化史领域共同创作的研究成果。

冯天瑜教授在其著作《中华文化史》(以下简称“冯著”)“导论”部分指出,“文化史是史学的一个分支,是文化学与史学相结合的一门历史科学”。至于文化史的研究对象,冯教授认为,文化史是“把人类文化的发生、发展作为一个总体对象加以研究??”。笔者认为,所谓文化史就是以人类文化为研究对象的一门学科。文化史是通过历史视角、借助历史理论和方法来解读人类文化的一门学科。对于文化史的研究对象,学者们见仁见智。有人认为,文化史与学术思想史或典籍文化史同义;也有人认为文化史应集中于精神文化的历史,研究重点如特定历史时期的观念、时尚、宗教崇拜、方言、习俗、娱乐等。

从理论上讲,撰写通史性著作的难度要远远大于专门史。而撰写跨越数千年专门史的难度又大于撰写某一个朝代、某一个阶段专门史的难度。因为人的学力、精力有限。具体到“中华文化史”领域,时间跨越数千年,内容包罗万象,如果不是在此领域潜心研究数十载,断然难以写出如此鸿篇巨制。大概是出于确保著作质量考虑,冯天瑜教授并未独自完成这一课题,而是选择与何天明、周积明等教授合作,以期达到优势互补、相得益彰的效果。

冯著洋洋百万言,从“人猿相揖别”的上古一直写到中华人民共和国的成立,从远古时期人类“质朴的精神之花”一直写到毛泽东思想,对上下五千年的中国思想文化发展历程进行了全面梳理。正如作者在全书“题记”中所写的那样:本书以《中国文化史》拟题,意在研讨中华民族文化的生成机制与发展历程。

一、“中华”的概念

作者在“题记”中首先对“中华”的概念进行了界定。作者称,“中华”之得名,由来已久。并引用了成书于唐高宗永徽年间的《唐律名例疏议释义》(似应为《唐律疏议·名例篇》释义——笔者注)中的文字:

“中华者,中国也。亲被王教,自属中国,衣冠威仪,习俗孝悌,居身礼义,故谓

之中华。”

根据笔者查找,“中华”一词,早在魏晋时期就已出现。《晋书卷六一·列传第三一》有如下一段文字:

“今边陲无备豫之储,中华有杼轴之困,而股肱之臣不惟国体,职竞寻常,自相楚剥,为害转深,积毁销骨。”

又《晋书卷六六·列传第三六》有如下一段文字:

“伏波将军孙秀以亡国支庶,府望不显,中华人士耻为掾属,以侃寒宦,召为舍人。” 但从上下文来判断,此二处的“中华”仅仅指中原汉族政权控制的区域,而不包括边陲少数民族政权控制的区域。

作者指出,“中华”是一个文化人类学概念,而并非体制人类学概念。笔者认为,“中华”是一个不断变化中的概念。在魏晋南北朝时期,“中华”的概念可能不包括少数民族政权控制的河北、山西、内蒙等区域,但到了隋唐,“中华”的概念就要宽泛得多,甚至连甘肃、宁夏等地也可以被称为“中华”。笔者据此认为,当中央政府强大时,“中华”的范围就大,当中央政权式微时,“中华”的范围就小。

笔者认为,作为现代意义的“中华民族”,显然不是历史上历届中央政权统治范围内的民族之和,而是泛指现在中国国境线内的各民族之和。这与孙中山的“驱逐鞑虏、恢复中华”中的“中华”意义仍不相同。现在我们常用的“中华”更多的是一个政治概念,而不是一个文化概念。但撰写学术著作,就不能满足于使用政治意义下的概念,而必须由学者自身对相关概念进行界定。可惜冯著对“中华”概念的界定刚开了个头,就戛然而止,让人稍感遗憾。

二、“文化”的概念

和“中华”的概念相比,“文化”的概念更不好把握。文化是一个非常宽泛的概念,给它下一个严格和精确的定义是一件非常困难的事情。不少语言学家、历史学家、哲学家、 社会学家、 人类学家一直在努力,试图从各自学科的角度来界定文化的概念。然而,迄今为止仍没有获得一个令人满意的定义。据作者统计,有关 “文化” 的各种不同的定义有近二百种。

为了厘清“文化”的概念。作者在“导论”中指出,“文化”是一个中国古已有之的词汇。“文化”作为专有名词出现,则是西汉以后。作者引用的刘向在《说苑》中的“圣人之治天下也,先文德而后武力。凡武之兴为不服也。文化不改,然后加诛。”一句。笔者认为,《说苑》中的“文化”仍是用“文治”来“教化”的含义,而不同于今

天“文化”的含义。今天的“文化”一词很难在中国古籍中找到一个可以完全对等的词汇。所以,我们不必纠缠于中国古代有没有“文化”的提法,而应将注意力集中于中国古代究竟有哪些属于现代意义上的“文化”?这些“文化”现象是如何发生,如何变化,如何影响中国人的思想。

冯著在“导论”部分花了大量篇幅介绍了古典进化论者、传播学派、历史地理学派、功能学派、结构学派等对文化的定义。这些内容对于开阔我们的研究视野,甚至提供新的研究思路都不无裨益。但并不是每一种定义都能在我们的研究中真正发挥作用。我们仍需自己从历史学的视角对中华文化进行梳理。

作者指出,文化的实质性含义是人类化,是人类价值观念在社会实践过程中的对象化,是人类创造的文化价值,经由符号这一介质在传播中的实现过程,而这种实现过程包括外在的文化产品的创造和人自身心智的塑造。简言之,凡是超越本能的、人类有意识地作用于自然界和社会的一切活动及其产品,都属于广义的文化。笔者对此非常认同。也正是因为广义的文化包罗万象,才给那些想要撰写中国文化史的学者出了一个难题。

作者还借用了“文化形态学”的相关理论,对文化分为物态文化层、制度文化层、行为文化层、心态文化层等几个方面。其中,物态文化层与自然关系更密切一些,而制度、行为、心态文化层则与人自身的关系更密切一些。随着社会发展,物态文化新陈代谢的节奏较快,而制度、行为、心态文化的惯性较大,带有浓厚的保守性格。笔者于是联想到1840年国门被西方列强用坚船利炮打开后,清朝统治者先想到的是学习西方的物态文化,即坚船利炮。后来发现坚船利炮扭转不了清朝的颓势,于是开始学习西方的制度和文化,翻译出版了大量西方著作。然而,仅仅学了一些皮毛,清朝就退出了历史舞台。

三、文化史在历史学科中地位的确立和发展

诚如作者所言,史学是一门古老的学科,但文化史获得独立地位的时间却并不久远。不但在中国史学界如此,在西方情况也大致相同。把史学从政治史、军事史扩大到文化史、经济史、工商业史、科技史,是启蒙时代史学的重大贡献之一。从这时开始,文化史在西方史学界开始成为一门独立的历史学科。法国启蒙思想大师也因为其贡献被誉为“文化史之父”。

伏尔泰以后的两个世纪,西方涌现出大批文化史著作。“五四”前后,一批西方人所著的文化史著作被翻译介绍到西方来。与此同时,一些中国学者也开始仿效其体例,参酌其史观,自行编撰中国文化史专著。梁启超可谓这方面的开山者。后来,顾伯康、

柳诒征、陈登原在20世纪30年代分别撰写了几种《中国文化史》。解放后,我国的史学一度成为单纯的政治史,“重政务,轻文化”。20世纪80年代以来,中国学者的学术意识开始觉醒,学术视野迅速拓宽,文化史重新获得了其在史学界应有的地位。

“文化生态”界说

文化必然存在于一定的环境中。在第一章中,作者先谈了人类文化诞生的自然环境——地球,接着谈了人与地球的互动关系:人类源于自然,人类受赐于自然,也受制于自然。同时,人类又能超越自然,并按照自己的意志改造自然。人类产生后,人类社会也就相应诞生。人类社会也是人类文化诞生的社会环境。

人类对自然的态度,本身就是人类思想文化的一部分。作者引用了《国语》、《孟子》、《逸周书》、《荀子》、《管子》等中国古籍中记载的有关“人与自然”关系的内容,得出“不能违拗自然规律,是中国古代哲人的一贯思想”的结论。笔者认为,这些记载的背后反映出当时已出现了人破坏自然、人向自然过度索取的现象,当时的哲人出于“持续索取”的考虑才提出保护自然的思想。

“生态”一词(Eco-)一词源于古希腊字,意思是指家(house)或者我们的环境。简单的说,生态就是指一切生物的生存状态,以及它们之间和它与环境之间环环相扣的关系。由此可见,“文化生态”是一种借喻手法,借用了生态学上的相关概念。这种借喻手法也出现在其他领域,如“政治生态”、“社会生态”等。文化生态学是以人类在创造文化的过程中与天然环境及人造环境的相互关系为对象的一门学科。

但是,作者似乎在有意延续这种“借用”手法,对此做法笔者深不以为然。在前文本已表述清楚的“自然环境”、“社会环境”,又被作者借用物理学上“场”的概念而改成“自然场”、“社会场”,还煞有介事地分析什么是“自然场”和“社会场”。很快,在本书第9页,作者又将自己创造的“自然场”、“社会场”等概念弃之不用,又从自然环境、经济环境、社会组织环境三个角度剖析人类文化产生的环境。

应该说,作者最后得出的结论还是站得住脚的。作者认为,要把握一个民族文化的真髓及其发展历程,必须首先了解这个民族得以繁衍的自然环境和社会条件,并对其进行综合的、动态的考察,也即将文化生态三层次作为一个统一整体,进行分析与综合的双向研究。

两组文化生态类型

在西方列强打开中国大门之前,中华民族长期面对的是位于中原的汉人农业社会和地处边疆的少数民族政权之间的对比。这种对比早在先秦时期就已出现。《左传》中已

有“裔不谋夏,夷不乱华”的记载,这说明在当时的人们看来,“裔夷”与“华厦”是作为两种相对立的文化形态出现。《论语》中“夷狄之有君,不如诸夏之亡也”的记载也反映了孔子对中原农业文明先进性的肯定。笔者认为,从生产力的角度看,农业文明确实优于游牧文明。但如果从人类文化的创造、传承和发展的角度看,农业文明和游牧文明没有优劣之分,它们共同构成了中华民族的文化生态。而且农业文明和游牧文明之间常常通过和平或不和平的手段互相融合,甚至出现了北方游牧民族南下建立统一全国性政权的情况。

而19世纪中叶以降,长期带有强烈优越感的东方农业文明,在西方工业文明这个“不速之客”面前却接连吃败仗,不仅割地、赔款,连京师都被人家占领了两次。中国人逐渐意识到:中国人并非一线单传的天之骄子,而不过是多元世界的普通一员。至此,中国人获得了一个全新的文化参照系——西方工业文明。

笔者认为,杜亚泉在《东方杂志》上把中西文化的区别视为“性质之异,而非程度之差”的观点不完全准确,更加准确的表述应为“性质既异,程度也不同”。在欧洲的工业革命未开始之前,欧洲大陆也普遍是农耕文明和游牧文明为主。布罗代尔在《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》中,??。由此可见,以定居、农耕为特征的农业文明在工业革命之前曾出现在各个大陆,而当时各个大陆之间的交流非常有限。

李大钊认为西方工业文明高于东方农业文明整整一个历史时代的观点也是从生产力的角度看待的。笔者始终认为,文明背后所代表的生产力有高下之分,但文明本身绝不应有优劣之分。而且,各个文明之间的界限随着文明之间的互相交流、影响而变得日益模糊。如:轮船、火车、汽车、飞机这些由西方工业社会创造的产品早已成为全人类共同的财富。

当然,对不同文化的生成类型进行反思的工作是一件非常有意义的工作。陈独秀认为,在古代专制政体下,中西文化并无大异同。此言谬矣!中西文化的差异太大了。以古罗马帝国和汉帝国为例,古罗马帝国和汉帝国是曾是当时世界仅有的有高度文明的两大帝国。生长在意大利半岛中部的罗马由于四周没有天然的屏障,常常要同相邻的民族进行残酷的斗争才能维持一个作为农业民族的生存。所以,罗马人更多的考虑的是政治、法律、军事等方面的实际问题。而汉帝国确立了在中原的统治地位后,则更多的考虑如何增加粮食产量和社会财富总量,所以汉帝国在铁质农具、牛耕技术、播种技术等方面取得了长足的发展,有些农具甚至在20世纪80年代仍在中国广大农村实用。笔者认为,如果没有西方文明的入侵,中国文明可能也会发展出更为发达的农耕文明,但肯定不会

按照西方走过的发展模式发展,因为西方模式并非唯一的模式。

与杜亚泉不同,李大钊、陈独秀考察中华文化的生成机制的视野不仅包括地理环境,还包括经济生活和社会制度层面。

第二篇:读书笔记

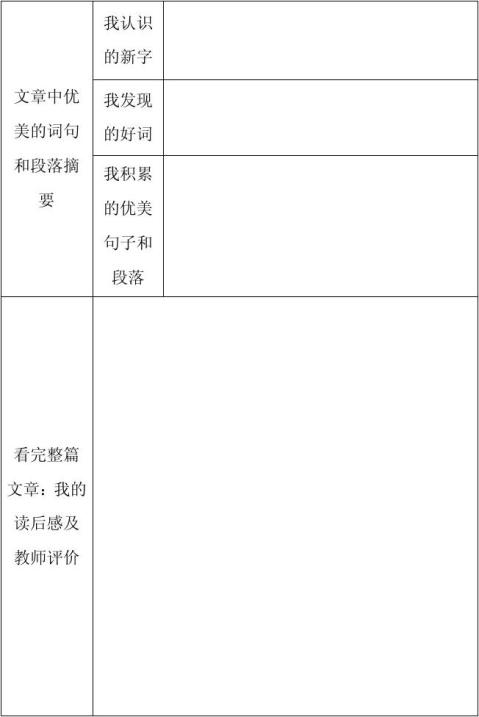

第 周 阅读篇目: 阅读时间:

-

读书笔记范例

读书笔记姓名洪心洁学号班级24069335106级会计学1班前言我通过查阅图书馆书籍搜索图书馆数据库资料查阅有关期刊和查找网页上相…

-

小学生读书笔记范文

钢铁是怎样炼成的钢铁是怎样炼成的这本书使我爱不释手保尔柯察金那顽强的品格多么令人钦佩如果你读了这本书就会明白具有钢铁品质的人是大写…

-

读书笔记范文

读书笔记范文读书笔记gt范文一闲暇时我拜读了前苏联着名教育家苏霍姆林斯基的给教师的建议一书受益匪浅其中教给儿童利用自由支配的时间一…

-

读书笔记范文

德不厚福不居读书笔记范文读书笔记范文精选1读书笔记的概念人们在平时的学习和生活中把自己阅读书籍的心得体会和精彩内容整理记录下来的文…

-

大学读书笔记格式

读书报告格式及范文一读书报告有沒有一定的格式对初写读书报告的同学來说学校会有一般的格式要求让其有所遵循一般地只要有书名有作者其他可…

-

读中国文化史导论有感

读中国文化史导论有感城市规划1201赵慕萍3120xx3675读中国文化史导论总有一种在读一本过去的古老的预言书的感觉其中充满了一…

-

《士与中国文化读后感》

我对中国文化中的士一些看法士与中国文化读后感在漫漫历史长河中士这样一个特殊的群体在中国文化史上占有特殊的地位从整体上看士的形成及演…

-

中华文化经典读后感

中华文化经典读后感文化是一个国家文明的象征浓缩着民族的智慧中华文化其浩瀚的典籍记录了悠久的历史铸就了中华民族知书达礼的品德其传统伦…

-

中国文化史导论读后感

中国文化史导论>读后感(一)简介:《中国文化史导论》,作者钱穆。本书以文明、文化两辞为主干,以时间、空间为轴心详细论述了中国文化的…

-

中国人的文化抉择《东西文化及其哲学》读后感

东西文化及其哲学一书原是梁漱溟先生19xx年在北京大学时的讲演稿经整理编订而与19xx年出版发行可谓年代久远但本书自出版以来就不同…